Иван Папанин. Фото: © Владимир Савостьянов/ ТАСС

В конце жизни Папанин обладал целым букетом регалий. Имел множество государственных наград. Одних Орденов Ленина у Ивана Дмитриевича было девять (!). Кроме того: Орден Октябрьской Революции, два ордена Боевого Красного Знамени, Орден Нахимова I степени, Орден Отечественной войны I степени, два ордена Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов и Орден Красной Звезды. Плюс обилие медалей. Иван Папанин был дважды Героем Советского Союза (звания присвоены в 1937 и 1940 годах соответственно), доктором географических наук, почётным членом Географического общества СССР, контр-адмиралом и почётным гражданином ряда городов и регионов: Архангельска, Липецка, Мурманска, Севастополя, Ярославской области. Особенно замечательно в этом ряду звание доктора географических наук. Ведь, несмотря на высокие должности, систематического образования (не то что высшего!) этот человек так и не получил. Однако за мужество и героизм, проявленные при путешествиях в Арктику, научную степень ему присвоили. Сочли, что богатая практика может подменять собою теоретические знания. Это было справедливо.

Бюст Папанина перед общежитием сотрудников Института биологии внутренних вод в Борке. Фото Е. Сафроновой.

Бюст Папанина перед общежитием сотрудников Института биологии внутренних вод в Борке. Фото Е. Сафроновой.Жизнь Ивана Дмитриевича начиналась в самой простой и бедной среде. Он родился 26 ноября (по новому стилю) 1894 года в Севастополе в семье запасного матроса Военно-Морского флота Дмитрия Николаевича Папанина и его жены Секлетиньи Петровны. И всех образований на его счету – земская начальная школа да ученичество у токаря механических мастерских лоций Черноаз. После революции Папанин учился на специальных курсах Осоавиахима и Высших курсах связи Наркомата почт и телеграфов. Да еще освоил первый курс факультета связи Всесоюзной плановой академии. Подготовка, как видим, более прикладная, способствующая арктическим путешествиям и пребыванию на связи с "большой землей". Так что университетов Иван Дмитриевич не кончал. Но до конца жизни с пиететом относился к образованным людям, особенно к научным работникам. Очень ценил ум, интеллект и труды в теоретических областях. Потому и создавал ученым наиболее комфортабельные условиях, о чем будет рассказано далее.

Лабораторный корпус ИБВВ в Борке. Фото Е. Сафроновой.

Лабораторный корпус ИБВВ в Борке. Фото Е. Сафроновой.До 1917 же года Иван Дмитриевич, пройдя "курс наук" у токаря, сам токарничал в мастерских Севастопольского военного порта, потом на судостроительном заводе в Ревеле. А в 1914 году его призвали на военную службу матросом Черноморского Флота.

Папанин был из тех бедняков, кому Октябрьская революция дала все. И не только большие возможности, но и серьезные уроки. Например, в 1918—1920 годах он участвовал в Гражданской войне на Украине и в Крыму. Был даже комиссаром оперативного управления при командующем морскими силами Юго-Западного фронта и заместителем командующего Крымской повстанческой армии Алексея Мокроусова. С "мокроусовским" периодом связан героический эпизод, когда Папанина из Крыма отправили за подкреплением на советскую территорию. Это было легко сказать, но трудно осуществить. Папанин добирался в Россию через Турцию с помощью контрабандистов. Осенью 1920 он вернулся в Крым с подкреплением из 24 моряков и еще успел внести свою лепту в удары по эвакуировавшимся в порты полуострова частям Русской армии Врангеля.

После этого наступила темная пора в биографии Папанина, которого назначили комендантом Крымской Чрезвычайной комиссии. "Красные" карали "белых" за сопротивление жестоко. Пошли массовые расстрелы чекистами пленных офицеров и жителей Крыма из числа "бывших". Позже Папанин вспоминал, что с удвоенной энергией взялся за работу, но быстро попал в больницу. О службе будущего полярника в ЧК в открытых источниках мало информации. Судя по всему, нечем там было особо гордиться и не на чем акцентировать внимание… Еще два года предстоит Папанину провести на южных рубежах России на различных ответственных должностях. А в 1922 году его переведут в Москву комиссаром хозяйственного управления Народного комиссариата морских дел. Через год он окажется уже в Народном комиссариате почт и телеграфов управляющим делами и начальником Центрального управления военизированной охраны. На это время как раз приходится обучение на Высших курсах связи. По их окончании Папанин был направлен в Якутию в составе экспедиции по строительству радиостанции в Томмоте. Являлся заместителем начальника экспедиции. С этого момента начались прославленные арктические деяния Ивана Дмитриевича.

Иван Папанин в Якутии. Фото из архива ТАСС.

Иван Папанин в Якутии. Фото из архива ТАСС. В первой половине 1930-х годов он возглавлял полярную станцию Бухта Тихая на Земле Франца-Иосифа и станцию на мысе Челюскин. А затем командовал первой в мире дрейфующей станцией "Северный полюс". Научные результаты экспедиции потрясли Академию наук СССР. Именно за это достижение решением Общего собрания АН СССР 6 марта 1938 года Иван Папанин со товарищи получили учёные степени докторов географических наук без защиты диссертации и были избраны почётными членами Географического общества СССР. Позже Папанин станет председателем Московского филиала Географического общества СССР.

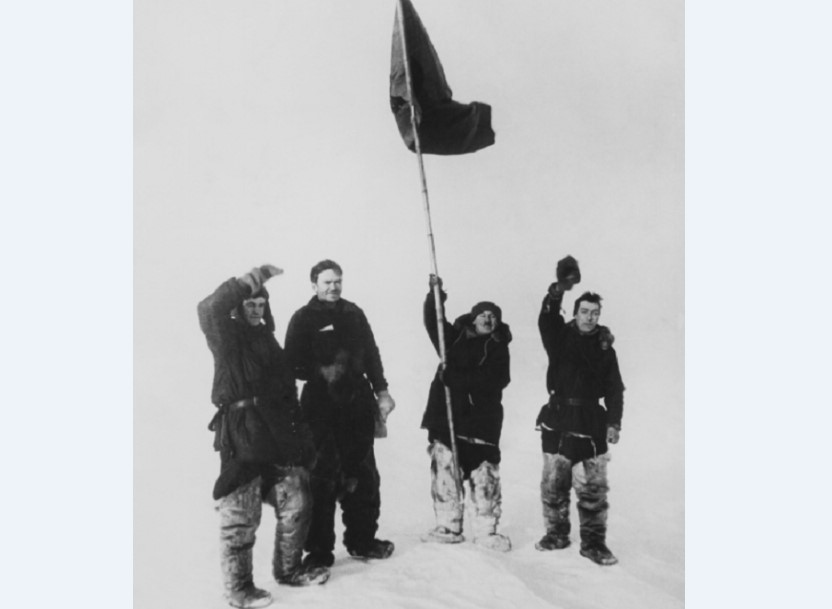

Папанинцы. Фото из архива ТАСС.

Папанинцы. Фото из архива ТАСС. В 1939—1946 годах Иван Папанин состоял начальником Главсевморпути. В тревожном 1941 году был параллельно назначен Уполномоченным Государственного Комитета Обороны по перевозкам на Белом море. Три года с 1946 по 1949 год находился на пенсии по болезни (стенокардия). А затем Папанин с передовых рубежей ушел на "второй план". Он занимал солидные руководящие должности, уже не требующие личного героизма и нечеловеческих усилий. При этом еще успевал заниматься общественной работой. Например, Папанин был депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов от Карельской АССР.

Почтовая марка СССР 1940 год. Ледокол "И. Сталин", на портретах Герои Советского Союза начальник Главсевморпути И. Д. Папанин и капитан ледокола "И. Сталин" М. П. Белоусов. Художник Сергей Поманский. Фото: Википедия.

Почтовая марка СССР 1940 год. Ледокол "И. Сталин", на портретах Герои Советского Союза начальник Главсевморпути И. Д. Папанин и капитан ледокола "И. Сталин" М. П. Белоусов. Художник Сергей Поманский. Фото: Википедия.С 1949 до 1951 год Иван Дмитриевич был заместителем директора Института океанологии АН СССР по экспедициям. С 1969 года и до конца жизни руководил Службой космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР. И параллельно с 1956 года директорствовал в Институте биологии внутренних вод АН СССР в посёлке

Борок. Этот посёлок обязан Папанину, без преувеличения, всем.

Ранее мы

рассказывали о том, что научную работу с внутренними водами СССР в Борке начали вести по инициативе народовольца Николая Александровича Морозова. В его родовом доме была оборудована небольшая биостанция, где девять ученых изучали экосистему "новорожденного" Рыбинского водохранилища, которое заполнялось водами Волги, Шексны и Мологи. В 1946 году Морозова не стало. В середине 1950-х годов Ивану Папанину поручили инспектировать маленькую биостанцию – а по итогам инспекции преобразовать научное учреждение в более масштабное. Таким образом Папанин начал создавать в Борке Институт биологии внутренних вод. В этом процессе проявился его пиетет к людям науки – и практичная житейская сметка. Папанин понимал: чтобы в Борок приехали ведущие специалисты, здесь должна быть обеспечена жизнь, достойная высокого уровня знаний этих людей. Папанин преобразил провинциальный Борок. Он провел сюда газ и железную дорогу. Настоял на постройке модерновых для того времени научных корпусов и лабораторий. Построил и жилые дома для работников института. Излишне говорить, что научное учреждение по сей день носит имя своего основателя.

Дом-музей И. Папанина в Борке. Фото Е. Сафроновой.

Дом-музей И. Папанина в Борке. Фото Е. Сафроновой.Сам Папанин имел в Борке загородный дом типа дачи. Теперь в нем функционирует мемориальный музей Папанина. При посещении этого дома бросается в глаза скромность его убранства и обстановки. Человек, пребывавший на вершине славы, занимавший крупные должности, пользовавшийся уважением и властей, и простого народа, собственный быт обставил по сегодняшним меркам просто аскетично. Самая обычная мебель. Самые простые бытовые предметы. Даже подарки Ивану Дмитриевичу дарили, на наш взгляд, простые и функциональные – о золоте и бриллиантах или драгоценном оружии речи нет.

В доме-музее Папанина. Фото Е. Сафроновой.

В доме-музее Папанина. Фото Е. Сафроновой. К слову, об оружии. Возможно, читатели вспомнят рассказ писателя Михаила Веллера*, признанного иноагентом в РФ, "Маузер Папанина". Он относится к временам дрейфа на "Северному полюсе" четверых полярников — Ивана Папанина, Эрнста Кренкеля, Евгения Федорова и Петра Ширшова. Дрейф продолжался 274 дня и ночи. "Ледопроходцам" удалось выполнить все намеченные в сферах навигации, метеорологии и гидрологии задачи и вернуться живыми. История Веллера* касается не героической, а бытовой стороны этого опасного путешествия. Она очень смешная. Но полностью лживая. Как нам поведали в музее, когда рассказ был впервые опубликован, сотрудники учреждения хотели то ли в суд на автора подать, то ли потребовать от него опровержения. В итоге ничего этого не стали делать. Но туристы постоянно интересуются именно "маузером Папанина". Всем терпеливо объясняют, что это всего лишь писательская фантазия.

Фотохроника создания академического поселка Борок в доме-музее Папанина. Фото Е. Сафроновой.

Фотохроника создания академического поселка Борок в доме-музее Папанина. Фото Е. Сафроновой. О приключениях Папанина написаны научно-популярные книги, выдержавшие многочисленные переиздания и переводы на языки мира. Это дневник "Жизнь на льдине", рассказ "На полюсе", воспоминания "Через море на помощь бойцам Перекопа" и итоговая книга о себе и своей судьбе "Лёд и пламень". Считается, что все их "собственноручно" сочинил сам герой. Но, возможно, профессиональные журналисты или писатели и помогали доблестному полярнику справляться со стихией текста… В любом случае, художественных допущений в этих текстах куда меньше, чем в "Маузере".

Иван Дмитриевич скончался 30 января 1986 года в очень почтенном возрасте 91 года. Несмотря на стенокардию, преследовавшую его долгие годы, несмотря на лишения, перенесенные в юности, и на испытания полярных странствий, его организм оказался "железным". Папанину было отмерено много десятилетий деятельной, обращенной на пользу людям жизни. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Бюст Папанина в Государственном Северном морском музее в Архангельске. Фото: Ingvar-fed / Википедия

Бюст Папанина в Государственном Северном морском музее в Архангельске. Фото: Ingvar-fed / ВикипедияТут следовало бы употребить мем "Иван Дмитриевич остается с нами". В буквальном смысле. Он "населяет" географические карты. Именем Папанина названы мыс на полуострове Таймыр, горы на Земле Эндерби в Антарктиде (еще при жизни нашего героя), подводная гора в Тихом океане, остров в заливе Сиваш (Азовское море), городок в Гомельской области Беларуси и целя плеяда улиц по городам России. Кроме того, под именем Папанина ходят по свету корабли, в том числе научно-исследовательские суда. И еще в местах работы Папанина установлены ему памятники. И в разные годы неоднократно выпускались почтовые марки, приуроченные к тем или иным годовщинам фактов биографии Ивана Дмитриевича. Так что Иван Папанин, наш выдающийся земляк и почти современник, воистину бессмертен. Ведь земная жизнь продолжается добрыми делами.