Дом № 17 стоит в самом центре Брюсова переулка. Это пример раннего советского конструктивизма: простой и строгий, шестиэтажный (изначально – пятиэтажный), без "архитектурных излишеств" еще совсем недавно господствовавшего стиля модерн. Лаконично-аскетические прямые балконы "разлиновывают" фасад здания.

Первыми насельниками кооперативной мхатовской обители стали Иван Москвин, Василий Качалов, Леонид Леонидов.

Hommage великому художнику

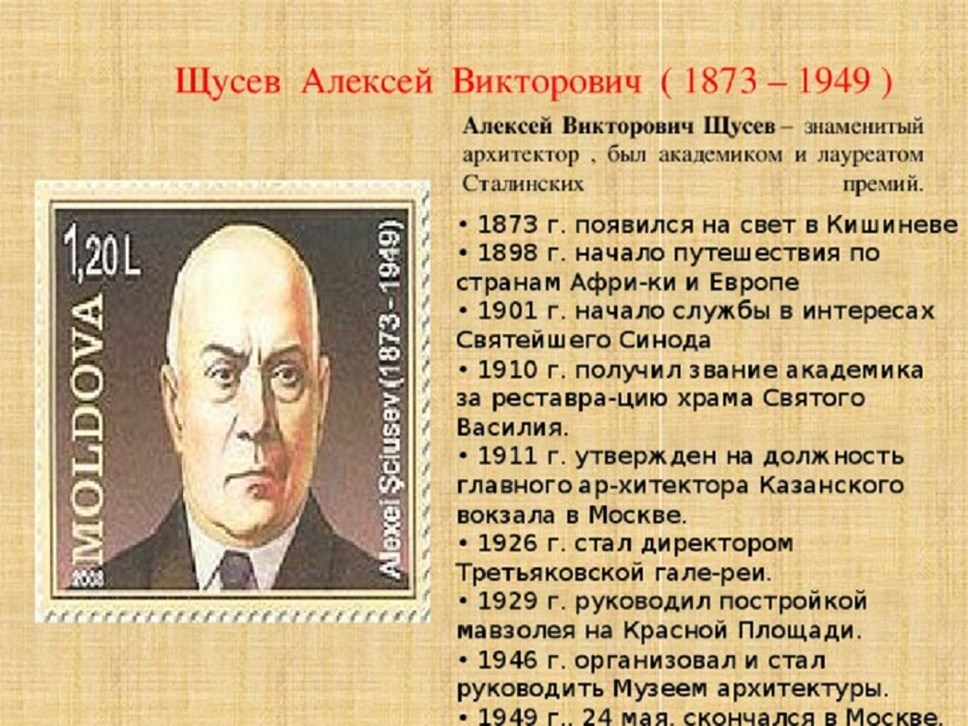

Алексей Викторович Щусев, 145-летие со дня рождения которого наш архитектурный цех отмечал 8 октября, безусловно, стоит особняком в ряду отечественных градостроителей. Академик архитектуры, он был известен прежде всего своими церковными постройками, среди которых и ныне сохранившийся храм Покрова Пресвятой Богородицы в московской Марфо-Мариинской обители. При советской же власти, отобрав пальму первенства у "неоклассика" Ивана Жолтовского и мечтая построить "город-сад", Щусев разработал план генеральной реконструкции столицы, который, увы, так и остался невостребованным большевиками.

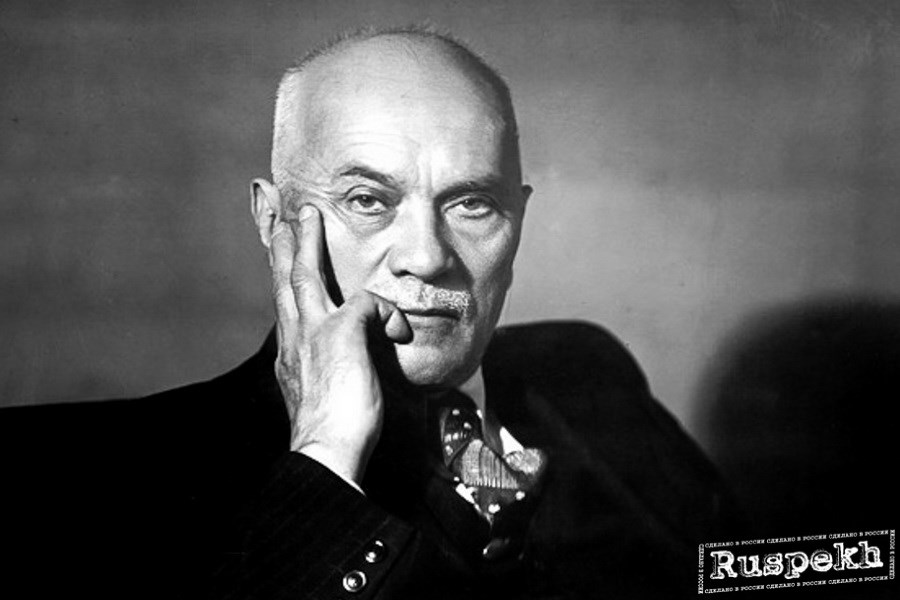

Алексей Щусев. Фото из открытых источников.

Алексей Щусев. Фото из открытых источников.Щусев руководил Московским архитектурным обществом, что и по сей день находится в Ермолаевском переулке, у Патриарших прудов; построил дачу богослова и литератора Сергея Дурылина, где каждая комната имела свое сокровенное значение, и возвел величественное здание Казанского вокзала, выиграв конкурс у самого Федора Шехтеля.

Казанский вокзал. Фото из открытых источников

Казанский вокзал. Фото из открытых источников.

Во всем, что касалось самых смелых архитектурных воплощений, Алексей Викторович был настоящий "человек-оркестр", который успевал повсюду и мог заменить целый коллектив градостроителей. Особенно в части преображения Москвы, в которой он провел вторую половину жизни. Никакое предложение не заставало его врасплох, не могло смутить и обескуражить, ибо он словно заранее знал, что непременно найдет верное решение. И – находил! Причиной тому были мощная интуиция наравне с удивительным талантом. Щусев умел сочетать, казалось бы, несочетаемое, отвергая сомнительные порой изыски архитектурной эклектики и предпочитая им гармонию разных стилей. Это особенно отчетливо проявилось в построенном по его проекту здании Казанского вокзала, в декоре которого переплелись яркие детали и черты старомосковского зодчества, нарышкинского барокко и даже модерна.

…Гримасой судьбы выглядит здание НКВД, тоже построенное по проекту Щусева.

"Лубянка". Фото из открытых источников.

"Лубянка". Фото из открытых источников.Ну, а мавзолей Ленина… Говорят, что он строил его, как храм. Бог весть…

Все начиналось у Шпета

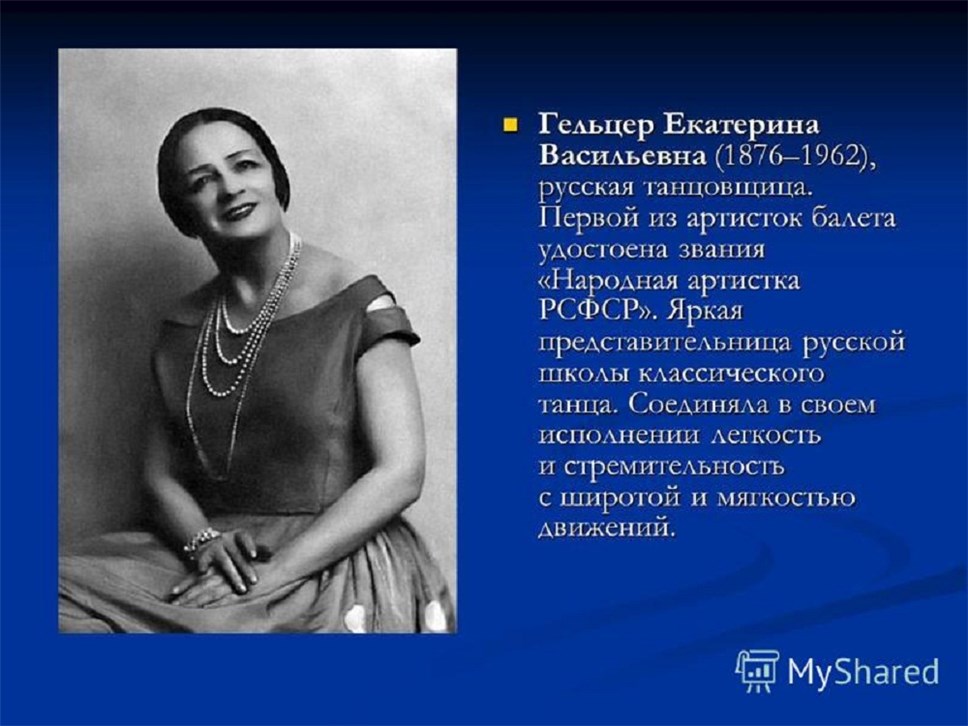

Но вернемся к дому в Брюсовом. Его Алексей Щусев создал по личной просьбе Екатерины Васильевны Гельцер - балетной примы Большого театра - и мхатовского «корифея» Ивана Михайловича Москвина. Впрочем, они всего лишь делегировали просьбу мхатовцев, желавших жить вместе, почти что одним мхатовским семейством. В него считала себя входящей Гельцер, потому как сестра балерина – тоже мхатовка - была замужем за Москвиным.

А началось все в квартире известного философа Густава Шпета (деда балерины Екатерины Максимовой), у которого часто бывало шумно, собиралось немало гостей… Зная невероятную занятость Щусева, Гельцер и Москвин на коленях просили его заняться проектом. Растроганный архитектор тотчас же согласился. И спустя год дом был возведен.

Кстати, Шпет тоже поселился в этом доме. Все-таки он тоже был причастен к принятому решению. Отсюда уникального русского философа и психолога в 1937 году увезли в ГУЛАГ. Маленькая табличка "Последний адрес" напоминает о том, что ученый прожил в этом доме почти 10 лет.

Бассейн для балерины

Самая роскошная квартира была у Екатерины Гельцер. Балерина занимала целый этаж и, как гласят апокрифы, даже принимала здесь маршала Маннергейма. Существует красивая и весьма "устойчивая" легенда о том, что Гельцер была тайно обвенчана с ним, бывшим генералом царской армии, в церкви Симеона Столпника на Поварской, где когда-то соединились узами брака граф Шереметев и Параша Жемчугова. Якобы венчание произошло в 1924 году. Потом уже ставший президентом Финляндии, но по-прежнему безумно влюбленный в танцовщицу блистательный кавалергард, сохранивший нездешние стать и выправку, не раз тайными тропами наведывался в СССР. А делившая с ним альков возлюбленная тем временем выведывала у него политические секреты. Конечно, это предание. Хотя…

Был у примы и официальный советский муж – Василий Тихомиров, коего называли "хозяином Большого", ну, а Гельцер – "хозяйкой Тихомирова".

Выступала она до преклонных лет, регулярно занимаясь у станка и каждое утро купаясь в миниатюрном бассейне, который в кооперативе был лишь у нее одной.

В некоторых квартирах, правда, были устроены камины, а в отделке присутствовала лепнина – ведь каждое жилое помещение создавалось по индивидуальному заказу.

В последний раз Екатерина Гельцер вышла на сцену в 1951 году, на 175-летии Большого театра, выступая в первой паре полонеза на юбилейном гала-концерте. Не было уже на свете Маннергейма, не было и Тихомирова. И сцена оставалась в прошлом. Однако балерина-пенсионерка никак не чувствовала себя одинокой. Остроумная душа не бывает одинокой, а Гельцер была именно такой. Потому и сблизилась с Фаиной Раневской. Их разделяла большая разница в возрасте, но сближало похожее отношение к жизни. И любовь к искусству, которое вместе с Гельцер, можно сказать, "проживало" в ее квартире. Балерина собрала уникальную коллекцию живописи. Совсем недавно она была впервые представлена в одной из московских галерей.

На правой половине

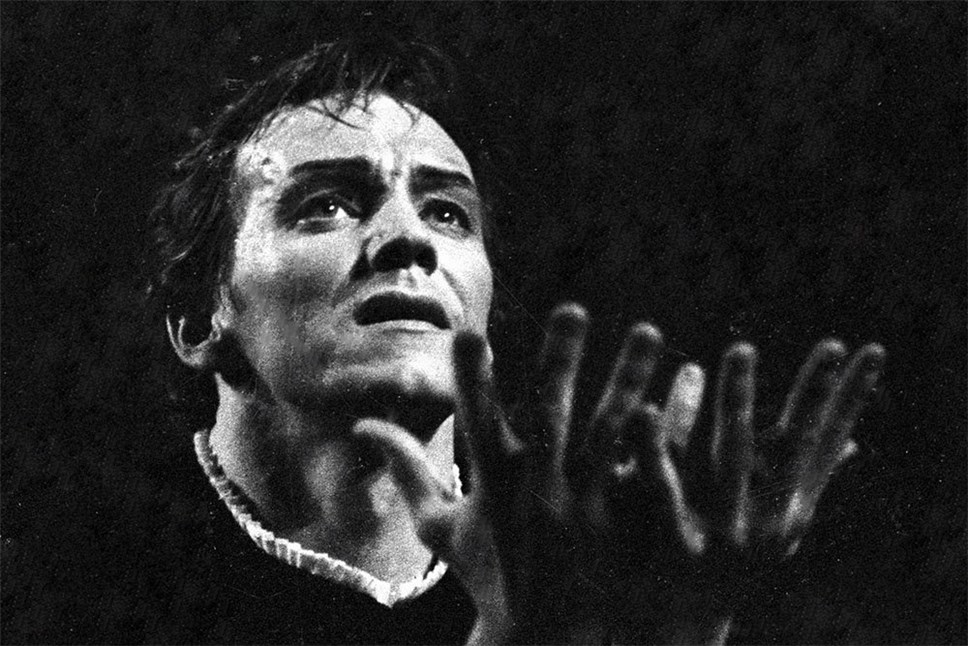

Когда Гельцер не стало (в 1962 году), половину ее квартиры получил Марис Лиепа – молодой в ту пору премьер Большого театра, невероятно одаренный танцовщик и, бесспорно, лучший исполнитель партии Красса в хачатуряновском "Спартаке".

Марис Лиепа. Фото из открытых источников.

Марис Лиепа. Фото из открытых источников.К тому же еще и ничуть не меньший знаток искусства, чем его прославленная предшественница. Лиепа привозил с зарубежных гастролей гравюры и антиквариат. Их качество оценил сам Рудольф Нуреев, заглянувший в эту квартиру во время своего краткого визита в СССР в 1986 году.

Илзе Лиепа, ставшая после смерти отца хозяйкой квартиры в доме 17 по Брюсову переулку (он, кстати, в течение 30 лет носил имя улицы Неждановой – в честь знаменитой сопрано, что жила неподалеку, в доме артистов Большого театра, построенного вслед за мхатовским кооперативом), кошку свою назвала Васькой – по отчеству Гельцер. Илзе стала ревностной прихожанкой соседнего храма во имя Воскресения словущего.

Илзе Лиепа. Фото из открытых источников.

Илзе Лиепа. Фото из открытых источников.Под сенью Воскресения

Впрочем, с храмом, который никогда за 400 лет не закрывался, связь у жильцов дома была всегда.

Когда закладывали первый камень дома, по соседству совершалась служба. Москвин и Щусев, оба верующие и набожные, порой заходили в церковь на богослужения. А когда наступала Пасха, многие из насельников дома украдкой выглядывали на балконы и тайком крестились. Зайти в церковь в пасхальную ночь в ту пору решались лишь самые смелые. Камер слежения еще не придумали, но всевидящее око Лубянки было не менее зорким.

Никас, который живет на крыше

А потом времена изменились, и митрополит Питирим Нечаев – почетный настоятель церкви Воскресения словушего – сам время от времени стал захаживать в гости к недавно поселившемуся в историческом доме художнику Никасу Сафронову. Поговорить о том о сем. Изрядно разбогатевший живописец, ценитель эстетики и удовольствий, построил для себя на крыше дома пентхаус, куда входят и мастерские.

"Я всегда мечтал о таком доме. Ты в самом центре Москвы, рядом всегда шумная Тверская, но в то же время здесь ты этого никак не чувствуешь", – говорит Никас Сафронов. – "Из окон видна Красная площадь. Под домом очаровательный сквер".

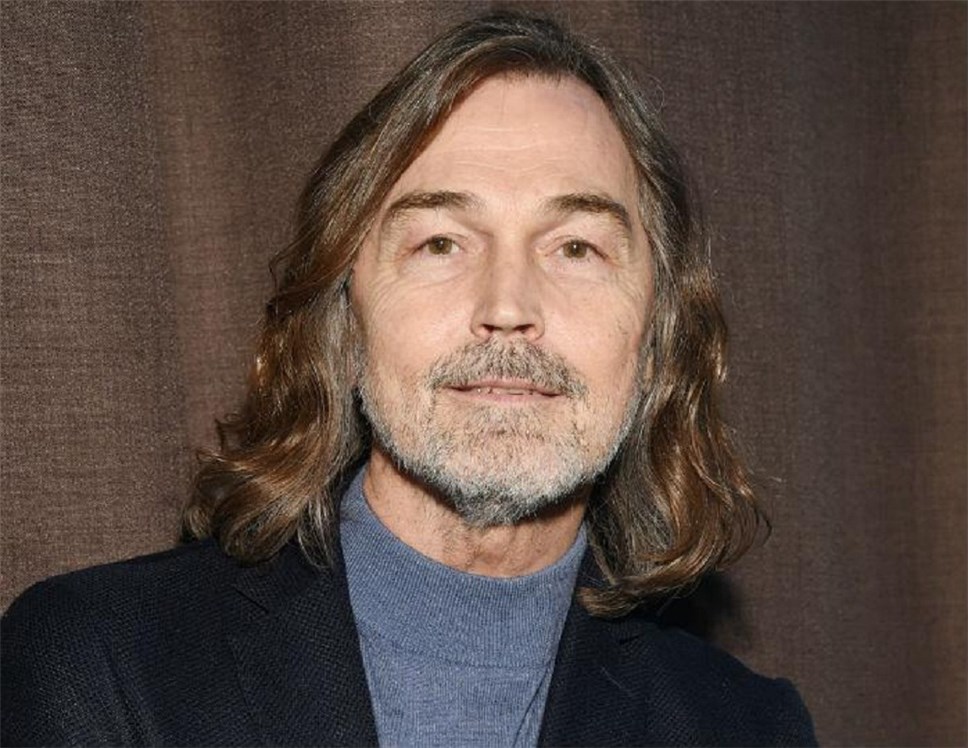

Никас Сафронов. Фото из открытых источников

Никас Сафронов. Фото из открытых источниковЖители дома вряд ли мечтали о таком соседстве. Надстроенный Никасом этаж исказил щусевские формы и облик прославленного дома. Зато на его крыше теперь то и дело можно видеть худощавую фигуру Никаса. Он любит гулять по крыше, потому что "сверху видно всю Москву, и ты чувствуешь себя таким свободным".

Hommage"бессмертным"

На фасаде дома установлены мемориальные доски великим мхатовцам, которые прославили эти стены. Эти "бессмертные" и есть genius loci, гении места дома 17 по Брюсову переулку. Самого знаменитого мхатовского гнезда.