Все фото сделаны автором.

У Олеши оказалось так же, только не собранное в итоге в жесткий сюжет:

"Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк, максимально, скажем, в сто строк – это и есть современный роман.

Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.

Книги читаются сейчас в перерывах – в метро, даже на его эскалаторах – для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя – на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров, во-вторых, надо прочесть газеты. И так далее…"

Представляете?! Роман величиной в сто строк?!

Кто сможет так писать?! И кто такое станет печатать?!

Что-то вроде приписанного Хемингуэю (на самом деле, говорят, нет): "Продаются детские ботиночки, неношеные".

А у Олеши в "Ни дня…" подобных микро-романов — десятки (если не пара сотен), как, к примеру, на моей любимой 69-й странице:

"…Я помню день смерти Толстого. Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую пыль, стоящую в воздухе оттого, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре:

– Умер Толстой!

Я выбегаю, и уже везде:

– Умер Толстой! Умер Толстой!

И в мою жизнь уже много вместилось! Например, день смерти Толстого и, например, тот день, вчера, когда я увидел девушку, читавшую "Анну Каренину" на эскалаторе метро, привыкшую к технике, скользящую, не глядя, рукой по бегущему поручню, не боящуюся оступиться при переходе с эскалатора на твердую почву…"

Ну, классно же!

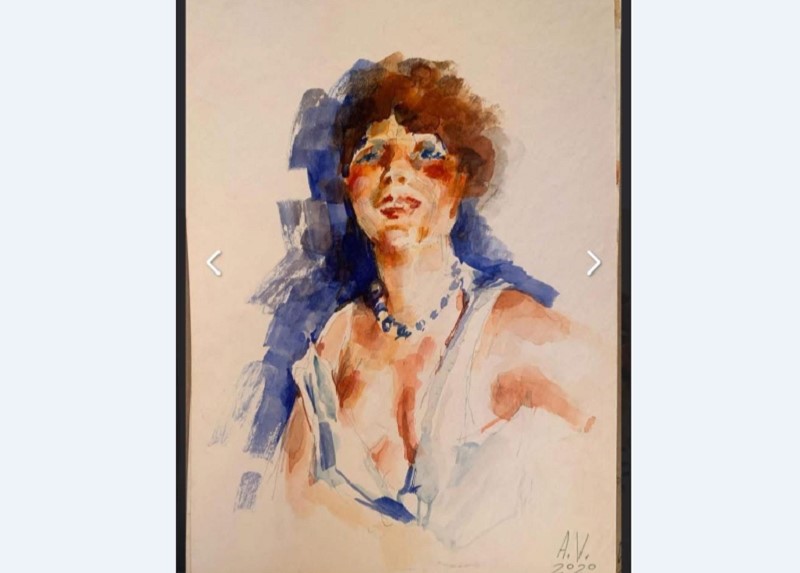

Портрет О. Суок, жены Олеши, кисти М. Гронец.

Портрет О. Суок, жены Олеши, кисти М. Гронец.И на той же 69-й страничке той же старой книжки поместился еще один мини-роман, не стану приводить, а то превращу заметку в собрание цитат: не поленитесь, почитайте /перечитайте сами.

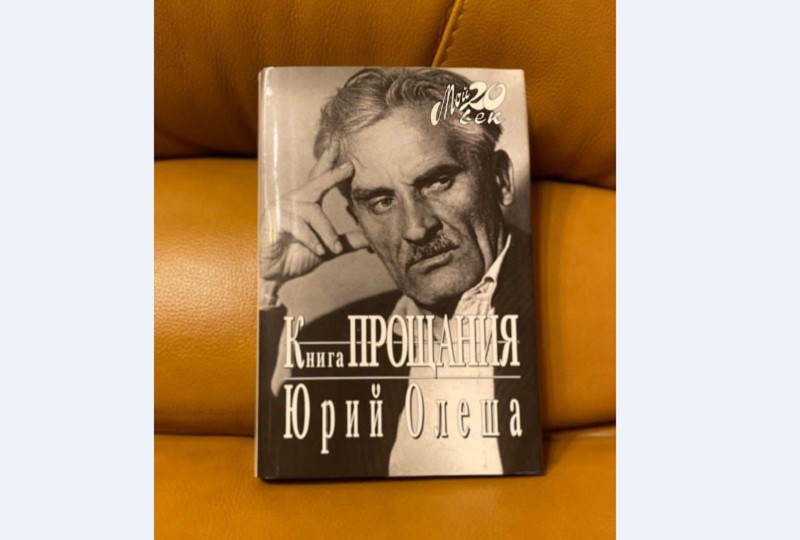

Многое тогда (в 1965-м) нельзя было; многое в текстах автора показалось редакторам неприятным и неправильным — и сильно позже, после перестройки, в новой России, как бы в честь столетия со дня рождения писателя (1899–1999) выйдет в "Вагриусе" новое издание, почти в два раза больше по объему (тридцать печатных листов против пятнадцати с небольшим): "Книга прощания".

Но страна перестанет к тому времени читать, что недвусмысленно засвидетельствует тираж: 11 тысяч против 150 тысяч в первом издании в 1965-м.

А сейчас (видимо, к 125-летию художника) организовали выставку "Преодоление зависти" — на Спиридоновке, в доме-музее (почему-то) Алексея Н. Толстого (работает до 8 марта).

Выставка притулилась как бы в тени могучего советского классика: в маленькой комнатке на первом этаже и на лестнице.

Переполненные картинами из Западной Европы и дубовой мебелью комнаты "красного графа" не пострадали.

Да, в 1927 году вышла у Олеши его первая вещь "Зависть".

А. Высотская. Иллюстрация к повести "Зависть".

А. Высотская. Иллюстрация к повести "Зависть".Год был счастливый для советских писателей: "Двенадцать стульев", "Морфий", "Город Градов", "Египетская марка", "Человек-амфибия", "Гиперболоид инженера Гарина"…

И дебют у Олеши вышел блистательный.

Потом из-под его пера вышли великие "Три толстяка".

А потом из эпохи постепенно стали выкачивать воздух. Кто-то из авторов, как друг

Катаев, приспосабливались, подлаживались. Хотя катаевские "Поездку на Юг" и "За власть Советов" читать решительно невозможно.

А Олеша замолчал. До самой смерти. И чудом живой остался — доносов на него хватало.

Он выбрал по жизни столик у окна в "Национале".

Почему-то на выставке в Доме-музея Толстого много веселых, бодрых советских девушек — и шаржей на главного героя.

Картина авторства С. Курмаз.

Картина авторства С. Курмаз.Девушки прошелестели мимо него, полные цветов и листьев — а эпоха проехалась по нему всеми своими блестящими гусеницами с ошметками суглинка и чернозема.